日本天正十五年(1587年)六月十九日,在平定九州、行将统一日本之际,丰臣秀吉突然下达了一道“伴天连追放令”(神父驱逐令),勒令所有西方传教士在20天之内离开日本。

这道命令让传教士们惊讶不已。

远在18年前,传教士们就认识丰臣秀吉了,并且始终保持着良好关系;四年前他在大阪筑城时,还把最好的一块地皮送给教会盖教堂,该堂在当年圣诞节落成,“相当巨大……一时大阪简直成了天主教的中心”;哪怕一年前,他也异常亲切地接见了众多传教士、神学院学生并颁发了两张“朱印状”,一张准许他们在日本传教,另一张则允诺在未来的征服地区如朝鲜、中国传教。

如今,“朱印状”墨迹方干,他怎么就骤然翻脸了呢?……

图:丰臣秀吉

这个手笔让传教士们众说纷纭。

在给梵蒂冈的报告里,他们寻找了一个最勉强的理由:丰臣秀吉极为好色,在九州期间物色了“几个基督教贵族少女”,这些少女却因为“一夫一妻”的教规躲藏起来,这才导致了丰臣秀吉的恼羞成怒。此后几年,这个说法在西方广为流传。

但执笔该报告的教会秘书、巨著《日本史》的作者路易斯-弗洛伊斯却心知肚明,在丰臣秀吉的一改前态背后,有着深深的恐惧,以及大多数东方统治者对西方的一种无比复杂、异常微妙的心理。

丰臣秀吉与西方“铁炮”

丰臣秀吉对西方的最初认识,毫无疑问是“铁炮”亦即火绳枪。

天文十二年(1543年)八月廿五日,一艘从暹罗(今泰国)开往中国宁波的船只遭遇风暴,漂流到九州南部的种子岛,船上有两个或三个葡萄牙人。对西方人来说,这是在上帝指引下的“发现日本”;但对日本人来说,在“其形不类,其语不通,见者以为奇怪”之外,最让他们感兴趣的就是对方手中所持的“铁炮”了。不久后,鹿儿岛寺僧南浦文之在《南浦文集-铁炮记》里描述了日本人对“铁炮”的最初观感:“长二三尺,其为体也,中通外直,而以重为质……其发也,如掣电之光;其鸣也,如惊雷之轰。闻者莫不掩其耳矣……”

尽管语言不通,但船上还有一些中国人。在与一名自称“儒生五峰”的中国人通过汉字笔谈后,年仅16岁的种子岛领主时尧以2000两白银的高昂价格买下了两支“铁炮”。这两件火器将改写此后几十年的日本历史,值得一提的是,那个“儒生五峰”也绝不是什么小人物,他就是后来纵横中国海域、一度拥众几万人的大海盗头子王直。

“铁炮传来”是日本战国晚期的一件大事。历史学家田中直吉后来感慨:“此枪之传来,发生如何感觉,不难想象。”而对丰臣秀吉来说,对“铁炮”以及诸多西洋事物的喜爱,几乎贯穿了他的一生。

“铁炮传来”时,他还是年仅7岁的“木下藤吉郎”,但他对类似火器绝不会陌生。他的父亲木下弥右卫门曾是一名“炮手”亦即火器手,后来却因伤致残,在“铁炮传来”次年就郁郁死去了。

而在他母亲改嫁竹弥郎、他经常遭受殴打或饿饭惩罚的岁月里,这种比他父亲使用的小型火铳远为犀利的前装滑膛枪已风行了整个日本。

在种子岛工匠八板清定的努力下,第一支仿制“铁炮”在1545年问世,“岁余而新制数十”;各地领主、大名闻风而动,先是与种子岛颇有交情的小仓庄领主津田算长仿制成功,继而,堺町商人橘屋又三郎、鹿儿岛大名岛津贵久乃至幕府将军足利义晴也纷纷加入了仿制的行列;在扩散到九州各地后,大约1546年,种子岛时尧的家臣松下五郎三郎在一次海难中漂流到东海道伊豆州,“自兹以降,关东八州暨率土之滨,莫不传而习之”……及至1556年,当葡萄牙使节费尔蒙-频特拜访丰后大名大友义镇时,他听到了一个令人难以置信的数据:

“此时日本人断言,于丰后国首府有火枪3万支,我原以为增加如此之多,难于想象,故不胜惊讶。但一些商人与达官显宦称,在日本全岛已生产出30万支以上,对琉球贸易日本人只输出火枪,六次达2万5千支。”

无论丰后的3万支、日本的30万支还是对琉球贸易的2万5千支,无疑都是一些天花乱坠之辞,却也说明“铁炮”已渐渐成为各处军队的重要装备了。

从种种记载来看,在22岁成为织田信长的家仆并升任“步卒头目”后,丰臣秀吉应该是一个长矛手,但他也一次次地目睹了“铁炮”的巨大威力:早在1549年织田信长就仿制了500支“铁炮”,四年后他与岳父斋藤道三在富田见面时,“随从有700人左右……装备着500条三间长的中柄朱枪,以及500数量的铁炮和弓箭”,可见“铁炮”已成为仅次于四间(每间为1.8米)长矛的主要武器;在著名的“金崎殿后”中,丰臣秀吉挺身而出,自愿“殿后”以护卫3万大军逃离绝境,他所赖以击溃敌将毛屋七左卫门并安然脱身的,恰恰是德川家康留给他的几十支“铁炮”。

图:日本“铁炮”

不久后的野田福岛之战,攻守双方均以“铁炮”为主要武器,“枪炮声于天际日夜轰鸣,黑烟弥漫大地”。在取得这场当时日本最大规模的热兵器会战的胜利后,织田信长也就渐渐摆脱了众多藩主的合围,从守势转入攻势;及至决定性的长篠会战,由于对方错误地以骑兵冲锋为主要战术,织田信长的主力在防马栅栏后以“三段击”密集射击,虽被突破了两道防线却最终获胜……可以说,倘若不是进入了“铁炮”时代,出身弱藩的织田信长是不可能称雄日本的。

“金崎殿后”改变了丰臣秀吉的命运。在此之前,他出身低微,形貌委琐,绰号“猴子”、“秃鼠”且有着逢迎谄媚的名声;在此之后,他很快成为堪与丹羽长秀、柴田胜家相并列的主要将领,并从两人姓氏中各取一字改名为“羽柴藤吉郎”。

如此一鸣惊人,也就不难想象他对此役的关键利器“铁炮”的态度了。在1582年织田信长死于“本能寺之变”后,他的余生,无论成为织田的继任者、被天皇赐姓“丰臣”还是决心征服朝鲜乃至中国,也无不以“铁炮”为最大后盾……

又何止是“铁炮”?那些年,种种舶来品充斥九州并渐渐流传到畿内、关东,小到西装、首饰、西洋画、玻璃器,大到时钟、八音盒、西洋乐器、望远镜,都成为盛极一时的日本风尚。1569年传教士就谒见了织田信长,据说他此后经常穿西装。出身贫寒的丰臣秀吉更喜欢这些“西洋玩意儿”,在视为奇珍异宝之余,据说他曾绞尽脑汁地想搞明白望远镜、八音盒的原理。在他的晚年,他多以洋货作为赠品或赐品,由此可见他对这些舶来品的喜爱。

但,在年复一年的东南季风中扬帆而来、缓缓驶入长崎港的西洋商船,带来的不仅是那些洋货和他所匮缺的生丝、铅块和硝石,还有在日本四处林立的天主教堂,以及急剧扩大的信教人群。

天主教传入日本

天主教传入日本,在“铁炮传来”六年后亦即1549年。

它与后来被封为“圣徒”的方济各-沙勿略的一次命运性邂逅有关:1547年,作为影响深远的天主教“耶稣会”六位发起人之一,沙勿略已在印度、马六甲一带传教三年,却谈不上有什么大起色;这一天他的朋友阿尔瓦列斯带来了一个日本武士弥次郎,后者因杀人逃亡到马六甲并深感自己是一个“罪人”;在给弥次郎施洗后,弥次郎力劝他去日本传教,恰好不久前他已听说了日本,听说“当地居民求知欲旺盛”,渐渐下定决心;而在一年多的筹备后,1549年4月15日,他终于在印度果阿踏上一艘商船,绕道澳门前往日本了。与他同行的有两个西班牙人、三个日本人以及一个印度人,那三个日本人分别是弥次郎和他的弟弟约翰、仆人安东尼奥(均为教名)……

从印度果阿到日本鹿儿岛,航程高达7280公里。与历时四个月的行程、随时可能遭遇的风暴以及贪婪嗜血的海盗相比,最让人忐忑的恐怕还是那个神秘而叵测的岛国。但作为那个时代最杰出的传教士之一,沙勿略却深信一切皆是上帝旨意,并果真收获了一个个或出乎意料、或当时不为人觉察的惊喜:

先是在几个藩国取得了传教许可。在8月15日亦即圣母升天节抵达鹿儿岛后,沙勿略很快拜访了藩主岛津贵久。作为最早仿制“铁炮”的大名之一,岛津希望这些传教士能带来源源不断的贸易船、西洋工艺,二话不说就准许他们“自由传教”。不久后,平户大名松浦隆信、丰后大名大友宗麟也作出同样的许诺。暮气沉沉、耽于宴饮游乐的山口大名大内义隆,先是下达了逐客令,但在收到大批西洋礼物后也改弦易辙了。这些地方后来大多成为日本天主教的核心教区,其中山口藩的首府城下町是日本最繁华的城市之一,当时已有5万人口并号称“西京”,被沙勿略视为早期的布道之城、“应许之城”。

而在获得传教许可后,一些极为重要的细节和人物也出现了,它让天主教在日本渐渐获得了立足之地。

一个细节是天主教的日本译名。几乎刚刚抵达鹿儿岛,传教士们就将“摩西十诫”等译成日文并在街头散发、宣讲。在一些居民问起教派名称时,担任翻译的弥次郎答以“天竺教”。这究竟是他们从古称“天竺”的印度起航的缘故呢,还是弥次郎有意为之的产物?谁也说不清。但这么一来,许多人以为他们来自佛教的发源之国,代表着最原汁原味、最接近教义的佛学,当然一时趋之若鹜。不久后,在沙勿略途经博多港时,当地崇福寺的僧侣也邀请他讲经说法,可见这个误解流传之广。

一个细节是种种颇具东方色彩的比喻和教义阐释。在崇福寺僧侣盛情招待时,沙勿略拂袖而去,并且很快产生了与比睿山(日本佛教天台宗的总山门)一辩高低的想法,可见他对教义的忠诚和执着。但在宣讲时,他也极为重视日本人的文化心理,比如著名的“雕刻师”比喻谈道:一个雕刻师伐木做了一尊佛像,他用树叶和树枝生火取暖,用树木的其余部分烤鱼吃,却对佛像顶礼膜拜。难道这部分木头和其它木头有区别吗?为什么不烧了它取暖或烤鱼呢?

图:日本比叡山

由于极为接近佛教禅宗的呵佛骂祖、“劈像为柴”典故,这个意在破除偶像崇拜的比喻不仅没有招致反感,反而广为流传。在城下町宣讲时,一个颇负盛名的学僧就当场附和,并在不久后还俗结婚。

还有一个,就是日渐增多的本土传教士了,其代表人物是教名“罗伦索”的了西。作为一个近乎全盲的琵琶师,了西原本依靠唱曲讨饭为生,但在成为传教士后,他悲天悯人的布道却感动了无数人,几千人先后入教,不乏学者、僧侣、城主、领主等。他是日本天主教在沙勿略之后的又一个启明星式人物,路易斯-弗洛伊斯后来在《日本史》里感叹道:

“正如光荣的使徒保罗所说,为羞辱强者,拣选了最低微者,全能的神拣选了几乎完全丧失视力、天生容貌奇异的人……”

凡此种种,已大致可见日本天主教的早期面貌。在传教士的清贫力行、日本大众对僧侣们的日渐厌恶之外,从名目、宣讲方式到传教士本身的一概“本土化”,使它渐渐融入了日本社会。而在这个过程中,一个个日本天主教的“命中贵人”也先后出现了:在鹿儿岛市来城,尽管城主新纳康久颇为慎重,但他的家老(家臣首领)、一妻一妾和众多子女却都成为教徒,当然大有裨益于传教;在平户,山田领主安笼氏一家大多入教,其中包括当时年幼、后来继承家业的笼手田安经,以其所辖的仅有2400人口的月令岛为例,在鼎盛时期入教人数高达1800人;在京都,经堺町富商日比屋了珪介绍,沙勿略住在中药商小西隆佐家里并发展他入教,他就是后来著名的“天主教大名”小西行长的父亲……

这些当然是沙勿略“自上而下”传教方略的产物,但作为“大航海时代”以来最成功的一个海外传教案例,路易斯-弗洛伊斯将之归结为上帝的“应许”,也绝不是什么自欺欺人之辞,毋宁说是一个虔诚教徒的惊喜之语。

依靠大名们各怀心思的许可、本土化和“自上而下”,到1569年,日本天主教信徒已将近3万人,其中包括一些大名、领主和城主,如1563年受洗的肥前大名大村纯忠、1563年受洗的结城山城守河内忠正、1564年受洗的高槻城主高山右近等。及至当年织田信长授予教会自由传教的“朱印状”后,信徒人数更是一日千里:1580年大约10万人,1582年大约15万人,到1587年亦即丰臣秀吉下达“伙天连追放令”时,信徒人数已达到20万人左右,其中九州几藩如肥前、肥后、壹岐等合计在14万人以上,几乎处处可见教堂和十字架,恍若一些天主教的国度……

但,也是在这个过程中,日本渐渐统一了,一些令人不安的迹象也渐渐出现了。

天主教与日本内政

这些迹象在1569年织田信长接见路易斯-弗洛伊斯时就有所流露了。

在此之前,天皇曾颁布诏书,“神父们信魔教……应把他们驱逐出京,永久流放,并没收他们的教会”;为解除禁令,在1568年织田信长带兵入京、拥立原幕府将军足利义辉的弟弟义昭后,传教士们就四处活动并终于获得了谒见织田的机会。十余年后,路易斯-弗洛伊斯在《日本史》一书中记载了他和织田的第一次对话。

这些对话大多是一些寒暄和试探。比如织田问:“欧洲和印度每年来信吗?”对此,弗洛伊斯回答:“船进日本时带信来。”

比如织田又问:“如果神的教义在日本无法弘传,你回国吗?”弗洛伊斯则回答:“不回国,哪怕一个信徒也没有,我们所有神父也都会留下来。”

再比如那句满怀狐疑的追问:“你们远来日本,究竟是何动机?”对这个极为敏感的问题,弗洛伊斯丝毫不敢含糊:“只有一个动机,那就是在日本宣扬救世之道,以实现造物主、人类救世主的御道,除此之外,别无它望……”

这时候,戏剧性的一幕出现了。弗洛伊斯是在二条城(幕府将军在京都的行辕)建筑工地上谒见织田的,当时工地上有七八千人,其中包括一些僧侣。在听到弗洛伊斯的回答后,织田突然对僧侣们叫喊起来了:“在那里的骗子们,你们不是像神父这样的人。你们欺骗民众,伪装自己,好说空话,傲慢僭越,我多少次想杀光你们……只是不给自己找烦恼罢了。”

图:织田信长

这突如其来的一幕让弗洛伊斯对织田有了深刻认识,不久后,他在给梵蒂冈的一份报告里写道:

“织田轻视神佛和其他偶像,也不信仰异教的一切如占卜(算命)……在他的心目中没有宇宙的造物主,也没有灵魂不灭的事情。如再说得明确些,人死之后什么东西也不存在。”

也就是说,此后十余年织田对天主教的友善态度,不过是为了贸易船上的生丝、铅块和硝石,并试图以天主教对付佛教罢了。

如果说西方人冲着“胡椒和灵魂”亦即通商和传教而来,那么,对织田来说,生丝可以带来利润,铅块和硝石可以制作弹药,佛教也是需要对付的,各地训练有素、极为凶悍的僧兵早已成为他的主要对手,以至于两年后(1571年)他干脆烧了比睿山延历寺并杀了几千人。这就是织田对天主教的全部算盘,他后来的礼聘传教士为顾问,他的先后接见传教士30多次,都不过是出于利用的目的罢了。在不经意间,天主教已成为日本内政、统一战争的一个筹码。

织田如此,远为功利、世故的丰臣秀吉就更不必说了。又何况,所谓“此一时彼一时”,在他成为织田的继任者时,显赫一时的僧兵早已一蹶不振,拥有15万信徒的天主教却渐渐有些不安分了。从后来的变奏来看,无论1580年教会的受让长崎港,还是在九州愈演愈烈的焚烧神社、佛阁现象,都一次次地刺激着他最敏感的神经。

受让长崎折射了教会与日本内政的一种极为深刻、微妙、近乎身不由己的尴尬关系。早在1549年登陆鹿儿岛时,岛津贵久就希望他们能带来贸易船,为此准许传教甚至不愿让他们去外埠。但次年贸易船却去了平户,加上当地僧侣的强烈反对,岛津一气之下干脆收回了传教许诺。

而在平户大名松浦隆信也作出“要胡椒不要灵魂”的决定后,从1562年起,贸易船就驶入了最早的“天主教大名”大村纯忠的横濑浦港口。及至横濑浦毁于一场当地佛教徒蓄意制造的火灾后,1571年,葡萄牙人又物色了一个三面环山、地形颇像里斯本的深水良港,这个港口有一个后来广为人知的名字——长崎。

在贸易船年复一年的往返中,长崎很快繁荣起来了,在1575年左右就聚集了四五千人,其中大约1200人是天主教徒。但1580年6月9日,大村纯忠却决定将长崎“全部、永久、无偿地”赠送给天主教会,不久后,天主教东印度巡查使范礼安(Alessandro Valignan,1539—1606年)在一份报告里分析了他的赠予原因和动机。

图:范礼安

一是这么做的话,葡萄牙人将以长崎为唯一港口,“可独享贸易之利”。它与岛原大名有马义贞的活动有关:为了将贸易船引入他辖下的口之津港,1576年春天,有马义贞不顾众多家臣、当地僧侣的反对,表示愿意受洗入教;在当年4月8日受洗后,他又给教会送出了一份份大礼,比如他的妻子、三个外甥都先后入教,比如此后几个月岛原藩的入教人数高达1万5千人;而当年夏秋,在时隔九年之后,贸易船也果真驶入口之津港了……对有马义贞如此明目张胆的抢食,大村纯忠当然不愿拱手相让,干脆祭出了“赠予长崎”这一绝招与之对抗。值得一提的是,有马义贞是大村纯忠的亲哥哥,只是在过继后才改姓“有马”,如此兄弟相争,可见贸易之利是多么诱人。

再就是强邻龙造寺隆信、岛津义久(岛津贵久之子)的觊觎了。如果说有马义贞最多也就是“挖墙脚”、掺沙子的话,那么,作为“九州三雄”之一,龙造寺的实力却绝非大村氏所可比拟,岛津氏也同样不可小觑。但几个月前的那场战争,却让大村纯忠认识到了天主教的外交、军事意义。

在有马义贞入教次年,他就患上癌症死去了。他的儿子、继任大名有马镇纯认为这是“神佛惩罚”的结果,下令驱逐口之津港之外的所有传教士。但不过两年后,他又一再表示愿意入教甚至“要求举国成为基督徒”,原来此时龙造寺对岛原藩的战争已经一触即发了,有马镇纯试图以天主教制衡龙造寺。

这个制衡一波三折:1579年7月,在去口之津港受洗的路上,有马镇纯突然病发倒地,他又以为这是“神佛惩罚”退缩了回去;当年10月,在龙造寺围城后,他再次去口之津港,却又发生了家臣与龙造寺勾结的叛乱;及至次年3月,在被围困五个月后,传教士进入首府日野江城,却又因为他和一名年轻妇女有染而不愿为他施洗……而在有马镇纯与那个女人分手并受洗后,葡萄牙船就开始源源不断地运进粮食、枪支和弹药,龙造寺也很快知难而退了。一时之间,日野江城、岛原藩欢声雷动,天主教从此在这里扎下了深根。

毫无疑问,大村纯忠的赠予长崎,也有着以天主教制衡龙造寺、岛津氏的心思。而在“独享贸易之利”、借力打力之外,万一兵败城破,常年停泊着葡萄牙炮舰的长崎港,也能为他和他的家人提供一个安全的庇护所……

受让长崎将让天主教介入日本内政、诸藩战争,对此,范礼安并不是没有觉察它近乎玩火的危险,却还是极力游说梵蒂冈接受。他所列举的理由包括龙造寺、岛津氏已成为天主教的死敌,包括长崎可以作为全日本信徒的避难所,也包括大村愿意让予的每年约1000克罗萨金币(每1克罗萨折合3.56克)停泊税可以大大弥补传教经费的不足,等等。

而在梵蒂冈的答复到来前,他就开始行使长崎的管辖权包括“死刑及其它裁判权”了。对这个决定,此后几百年教会毁誉不一,有人认为这是无奈之举,在战国时代教会不可能绝缘于日本内政;有人认为此举不啻引火烧身,甚至认为它是后来丰臣秀吉下达“伴天连追放令”的主因……无论孰是孰非,它都折射了天主教在日本、东方的深刻尴尬:它只能在割据的缝隙里生长,并与所依附的土壤亦即当地政治势力发生或深或浅的关系,一旦统一完成,其存亡断续就完全视统治者的需要、个人禀性乃至一时喜恶而定了。

进一步说,与贸易船相比,它更为可靠的保证其实是炮舰和不平等条约,一如三百年后在中国、日本所发生的那样,但这又是与基督教诲、一代代传教士的崇高人格背道而驰的,并将在当地士庶心中投下长久的阴影,妨碍它的生聚繁衍和发扬光大。这就是天主教或后来的新教在东方一再印证的、几乎无可逃遁的悲剧宿命。

又何止是长崎这个“国中之国”的出现?那些年,众多“天主教大名”焚毁社庙、逼迫僧侣“改宗”乃至杀害僧侣的现象,也渐渐超过了丰臣秀吉的忍受范围。如果说第一个焚毁社庙的高槻城主高山近右是出于虔诚、出于宗教狂热才采取极端行动的话,那么,其他人就未必如此了:以大村纯忠为例,他的种种激烈手段或许只为了垄断贸易船:

“天正二年(1574年)甲戌,大村丹后守纯忠及臣民,陷溺于南蛮之妖教,崇信耶稣宗门,而烧掉神社佛阁,且杀害僧徒。惜哉!旧来神像灵佛,罹于邪徒之一炬,忽为灰烬”;以大友宗麟为例,在强邻环伺之际,他未必没有以此讨好教会的心思,“彼大友(宗麟),耶稣之长,外道之魁,自去年至今,国中神社佛阁、堂塔伽蓝,烧之崩之,皆成乌有,前代未闻大恶也……人人无不愁叹。”

至于有马镇纯就更不必说了,如前所述,他的入教只是一时的权宜之计,但此后的举措却比大村纯忠、大友宗麟还有过之而无不及。路易斯-弗洛伊斯后来不无惋惜地写道:

“范礼安在该地(岛原藩)停留的三个月内,镇纯破坏所有神佛的寺社,大小合计超过40所,其中有几所是非常美丽而驰名日本的。佛僧或者改宗成基督徒,或者被驱逐出境……”

令人惊讶的是,在后来天主教沦为被迫害对象时,包括有马镇纯在内的众多大名却多有不俗表现,以身殉教者有之,矢志不渝者有之。这或许就是宗教的力量。几十年耳濡目染所造成的影响,在密密麻麻的欲望之下,在被遮蔽的人心深处,总有一些光亮和世界真相会不时浮现,成为人对世界的终极理解亦即“信仰”,而宗教正是它最好的催化剂之一。同样令人唏嘘的是,这种力量、这种影响,却也恰恰是任何一个东方统治者所不能忍受的。

图:1597年,26名天主教徒在长崎殉教,这是后人为他们修建的纪念碑

当然,在众多对手如柴田胜家、佐佐成政等还虎视眈眈之际,丰臣秀吉对天主教选择了忍耐、继续利用。与织田信长相比,他远为厌恶天主教,但那几年他却极深地掩饰了自己的心思,极大地造成了传教士们的错觉。

1583年,几乎刚刚开始修筑大阪城,他就决定赠送一块最好的地皮给教会,并且亲自去城外勘探。这个消息让原本颇怀惴惴的传教士、“天主教大名”欢欣不已,高山近右负责将冈山(当地在战乱后已几成废墟)的教堂拆迁到大阪,奥尔艮契诺神父被内定为司铎。而在大阪大教堂落成后,他的右笔(秘书)安威了佐、他的薄记(出纳)新佐氏等先后入教,许多不信教的侍女也纷纷取了“教名”以满足自己的新鲜劲儿,凡此种种,让奥尔艮契诺甚至估计,“不久的将来秀吉也会成为天主教徒”。

两年后,1585年,在高山近右被转封明石藩、当地闻风丧胆的僧侣将佛像护送到大阪寻求他的庇护时,他却异常冷淡地表示:“就按高山大名所喜欢的那么做吧。”更有甚者,他下令将佛像送到大阪名刹天王寺焚烧,这个极具羞辱性的手笔让僧侣们呆若木鸡,却让那些“天主教大名”决心进一步依附他。

及至1586年,当日本天主教准管区长(副主教)科埃略来到大阪、促成他与那些“天主教大名”结盟并劝说他讨伐龙造寺和岛津氏时,他更是喜出望外。此举既符合他“扶弱抑强”的方略,又能让他在征讨九州时获得强援,何乐而不为?

作为回报,他不仅隆重接待科埃略以下的30余名传教士、神学院学生,他还颁发了两张“朱印状”允许他们在日本乃至整个东亚传教。对朝鲜、中国的传教许诺固然是空头支票,在日本的传教许可也不过是一张纸罢了,但西方人的回报却是实实在在的:在生丝、铅块和硝石之外,科埃略表示,“关白殿(丰臣秀吉)渡往中国时,可以提供两艘葡萄牙船,并与印度副王(葡萄牙总督)交涉,送来援军”。

那么,在这次会谈中,科埃略所保证的“天主教大名”将听命于他,是否反而让他心生警惕呢?范礼安后来猜测说:

“关白非常狡猾,表面上对神父所说的非常满足……但内心却开始这样想,即这个神父有能力让基督教领主按自己的希望行事,而且富裕得可能向自己提供两艘渡往中国的船只,如果他介入战争,也许会与当地的佛僧们(僧兵)同样行事。”

而在击败龙造寺和岛津氏、平定九州的最初几天里,他对传教士们依然友好而热情:在科埃略前来道贺时,他以近乎繁文缛节的日本茶道招待,“不仅慷慨地允许传教士重建毁于战火的教堂,而且再次透露征服朝鲜和中国的绝密计划”;几天后,他又到科埃略乘坐的“浮斯特船”(一种葡萄牙快速炮舰)上回访,“在船上品尝了神父进献的糖果(Conceruas)和葡萄酒……对葡萄牙的造船技术大加称赞,甚至要求租借葡萄牙的战船,用于计划中的大陆远征”……

就在这次回访九天以后,丰臣秀吉下达了《伴天连追放令》。

丰臣秀吉接受西方舶来品

这份《伴天连追放令》共分五款,从不加修饰、颇多语病的行文来看,它很可能出自丰臣秀吉的亲笔。其中第一款开宗明义:日本乃神国,由天主教国传来邪法,“太以不可然事”。也就是说,日本容不下那样的异端邪说。

在此之下,诸大名捣毁神社、佛阁,“实乃闻所未闻之事”。他这么告诫那些“天主教大名”:大名们不过“暂时”据有领地和权力,当然也要服从“天下法令”也就是他的法令,不得为所欲为。第三款说到了追放令的核心内容:“伴天连(神父)欲以其说教得人民信仰,乃如此破坏佛法,此事断乎不可”;他们必须在20天之内离开日本,当然,在这个期间伤害传教士的人,“亦将惩罚”。

至于第四款、第五款,则严格区分了通商和传教。“黑船”为通商而来,当然另当别论,“今后亦可进行长年之贸易”。只要不妨碍佛法,无论贸易船还是别的什么船,一概多多益善,“任其自天主教国自由往来”……

由于一切太过突然,在这份文告张贴在九州、畿内各埠时,教会一片混乱。没有人注意到丰臣秀吉在这份文告里流露的复杂心态:尽管勒令为数113名的西方传教士限期离境,但他既没有禁绝贸易,也没有勒逼信徒们“改宗”,更重要的是,从不牵涉教堂、教产这一点来看,他甚至允许本土神父继续传教。也就是说,丰臣秀吉对天主教并没有斩尽杀绝,一切都还大有转圜的余地。

不久后,几个传教士也渐渐捕捉到了这种余地。在丰臣秀吉派人送来《伴天连追放令》原件时,他曾勒令各地传教士在平户聚集,在那里离境出海,但传教士们却大多决心与教会共存亡,赶赴平户的寥寥无几。正当平户信徒忧心忡忡之际,二十天期限到了,一切却风平浪静,丰臣秀吉似乎忘了这件事。见此情形,几个传教士趁机提出了一个滞留日本的绝好理由:返回“南蛮”亦即东南亚需要西北季风,也就是说只有秋冬时节才能成行。对此,丰臣秀吉不置可否地默许了。

又过了一些日子,各地传教士纷纷恢复了布道、传教,教堂甚至比原先还热闹,却始终没有人干涉。及至西北季风吹过时,尽管颇有一些人提心吊胆,到底也无声无息。到这个时候,曾让许多传教士决心殉教的《伴天连追放令》,似乎已经不了了之了……

那么,丰臣秀吉为什么雷声大、雨点小呢?他为什么先是气急败坏地抛出一个绝无可能的“20天”期限,继而又听之任之了呢?是为了贸易船吗?毕竟,统一战争还在进行着,无论铅块、硝石还是另一种大宗商品皮革都是必不可少的。至于生丝,在日本进入他和织田信长缔造的“安土—桃山时代”(安土指信长,桃山指秀吉)后,它每年进口量已达到惊人的30万日斤以上,可供士庶制成13万件丝绸和服。销量如此,利润也就不难想象了。

是为了安抚那些“天主教大名”吗?此时他早已决心征讨朝鲜、中国,九州与朝鲜隔海相望,那些大名以天主教徒为骨干的军队又极有战斗力,当然不能寒了他们的心。渡海西征关乎日本国运,也关乎他的一生功业,与此相对比,区区一百多个西洋传教士又算得了什么呢?一个事例或许可以说明丰臣秀吉“万事悠悠,唯此为大”的心态:无论1592年还是1597年,两次远征都以两个“天主教大名”小西行长、加藤清正为先锋,而为了激励士气,丰臣秀吉不仅允许他们以天主教“十字旗”为军旗,他还默许了两个大名将朝鲜征服为“天主之国”的动员令。

又或者,他已经朦朦胧胧地意识到,倘若驱逐那些传教士的话,日本将不可逆转地走上封闭、“锁国”的道路?正如舶来品的背后有西洋工艺、机械、造船术乃至格致、几何之学那样,传教士的背后也有着一个崭新、让人既向往又恐惧的世界。在那个世界里,万民皆是凡人,人间不过现象,是容不下他这个独裁者的。他对此当然有着本能的嫌憎,却也不愿让日本永堕黑暗。毕竟,在色彩缤纷、国运方隆的“安土—桃山时代”,日本字典里是没有“锁国”这样的词汇的……

在这种一言难尽、纷繁复杂的考量中,他唯一的手笔就是不再与传教士们保持私人交往,却也不再谈及什么《伴天连追放令》了。此后十余年,或许是出于一种隐秘的、颇堪玩味的补偿心理,他犹如一个贪得无厌的孩子,开始细细地把玩着一种种西洋器物、舶来文艺乃至风俗,那被统称为“南蛮文化”的一切。对他来说,这些都是再好不过的玩具了,当然,也只能是玩具。

1591年3月,在离开日本几年后,范礼安又前来谒见他了。由于这次求见的名分是葡萄牙总督的“使节”而不是什么传教士,他也就自欺欺人、睁一只眼闭一只眼地答应了。总督书信写在绘有彩色图案的羊皮纸上,就已经让他大开眼界了,作为礼物的两匹阿拉伯马和两件意大利制白色甲胄,更成为他余生的至爱。在随行陛见的几名日本“天正使团”少年演奏西洋乐器时,他抚掌大乐,他们的欧洲见闻则让他啧啧惊叹。一个担任翻译的葡萄牙青年极受他的喜爱,哪怕对方后来成为传教士,他也执意以“使节随员”的礼仪接待。

西洋虽然遥远,但他却有一个长崎。在次年去九州为远征的15万大军送行时,他惊异地发现,尽管已收回长崎五年,那依旧是一个充满异域风情的城市。除了令人厌恶的法庭旧址,无论建筑、街区还是停泊的西洋船都让他叹为观止。从长崎返回京都、大阪时,他带走了一些厨师和裁缝,从此“南蛮菜肴”就时常出现在他的餐桌上,至于有着纽扣和金饰的“南蛮服装”,更迅速风行于日本的各个城町。

原本他愤恨传教士吃牛肉,此时自己也开始吃。牛肉被称为“瓦加”,衬衫则被称为“吉朋”,当然都来自葡萄牙语。十字架和念珠成为畅销一时的洋货,哪怕不信教的人也会买来佩戴。耶稣像和圣母像都被含含糊糊地称作“南蛮圣人”,尽管大多数人都知道他们来自欧洲。中产人家大多会添置“南蛮屏风”,至于在墙上挂一幅西洋画,哪怕是升斗小民都办得到。及至1593年丰臣秀吉又去了一趟九州后,“南蛮歌舞”也流行起来了,原来他去一艘葡萄牙船观赏歌舞后,许多歌伎、乐工就估计它会成为赚钱的买卖。

两度远征,两度损兵折将,丰臣秀吉渐渐颓废。天主教信徒的人数已达到30万以上了,他也不以为意,唯一珍惜的就是自己的残年了。他一次次地去吉野观赏樱花,这个日本传统却成了“南蛮”器物、风俗的展览会,最为醒目的当属所有大名、公卿都穿着“南蛮服装”了。

所谓“良辰美景奈何天”,他越来越老,也越来越痴迷这些。而在他死后约40年,同样厌恶西洋宗教、制度却对“南蛮文化”毫无兴趣的德川家光,下达了“锁国令”。

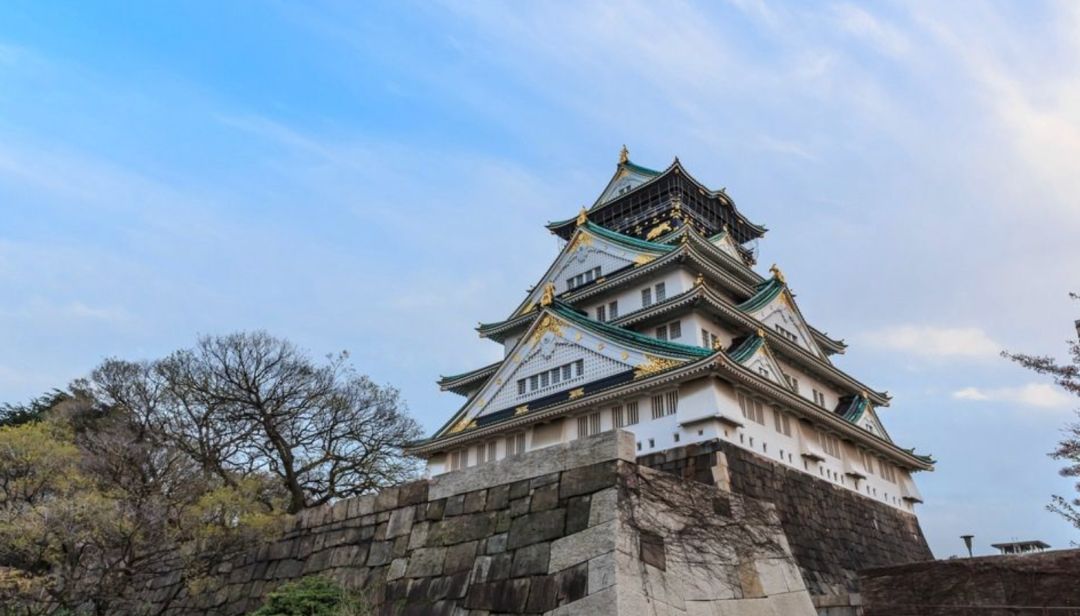

图:大阪天守阁,曾是丰臣秀吉的居所

参考资料:

1、田中直吉等,《日本综合二千六百年史》,国立编译馆1941年版;

2、铃木良一,《丰臣秀吉》,西藏区人民出版社1983年版;

3、井上清,《日本历史》,天津人民出版社1976年版;

4、李明水,《古代日本史》,台湾鸿儒堂书局;

5、戚印平,《远东耶稣会的通信制度——以1587年丰臣秀吉驱逐传教士的相关记述为例》;

6、郑彭年,《东亚开放史》,浙江大学出版社2012年版;

7、李庆辉,《试论岛原、天草起义》。等等。